2021森林督查暨一张图之更新方法

森林资源档

案资料处理

(1)建设项目使用林地可行性报告以及相关审核审批资料和设计图,可能引起林地范围变化的其他规划实施的相关资料。

(2)森林分类区划界定成果(图)、林地权属发生变化的证明材料、营造林等林业工程建设项目实施资料等管理属性变化的相关资料,以及自然保护地相关界线等。

(3)人工造林、人工更新和封山育林、飞播造林等造林设计(图)、验收及检查等资料,以及其他可能引起林地和森林变化的林业工程建设的设计(图)和验收资料。

(4)引起森林资源变化的主伐、抚育、低产(效)林改造、更新采伐等林木采伐设计(图)和验收资料。

(5)引起林地利用状况(地类)变化的破坏森林资源案件卷宗和相关勘查资料。

(6)森林火灾、地质灾害、病虫害等灾害调查资料。

(7)其他能证明林地范围变化、森林变化和管理属性变化的材料。

(1)纸质档案数字化。可根据档案资料的管理方式及技术条件,采用不同方法,将林业经营管理纸质档案记录的图斑矢量化处理,形成电子数据,并转录有关信息。

(2)电子档案处理。对于电子档案资料,将电子档案资料的地图投影和坐标系、比例尺和精度等,采用投影转换和坐标转换的方法统一到规程要求的投影坐标系下,形成统一标准的电子档案资料数据库。

(3)建立森林资源档案数据库要求。其中,建设项目使用林地档案数据库结构至少应包含项目名称(C,50)、审核(批)文号(C,50)、审核(批)面积(N,10,4)等字段;林木采伐审批档案数据库至少应包含伐区名称(C,50)或林木采伐许可证号(C,50)、发证面积(N,10,4)、发证蓄积(N,10,1)等字段。

建立遥感判读标志有两种方法:

(1)野外建标:以遥感影像景幅为单位,选择若干条能覆盖调查区域内各地类、色调齐全且有代表性的勘察线路进行实地踏察,将遥感影像特征与实地进行对照,记录各地类影像的色调、纹理、大小、几何形状、地形地貌及地理位置(包括地名)等因素,拍摄地面实况照片,形成遥感特征与现地关联的感性认识,建立判读类型与现地的对应关系,即目视判读标志。

(2)室内建标:将遥感影像与森林资源现状数据库进行叠加分析,选择前后期遥感影像特征没有变化的区域,与森林资源数据库记录的不同地类图斑进行对照分析,形成各地类与遥感影像特征的对应关系;分析前后期遥感影像特征发生显著变化的情况,判别现地发生变化的情形,形成地类变化的目视判读标志。

已经建立完整判读标志的,可以直接采用。逐年累积,形成判读标志库。判读标志库应记录时间、地点、坐标,遥感影像获取时间、传感器、波段组合等相关信息。

将本期遥感影像叠加到前期森林资源成果数据库和前期遥感影像上,对比分析,判读勾绘地类或林相发生变化的图斑。

采取1人判读勾绘,另1人复核的方法。两人判读结果不一致的,采用会审的方式确定遥感判读结果。

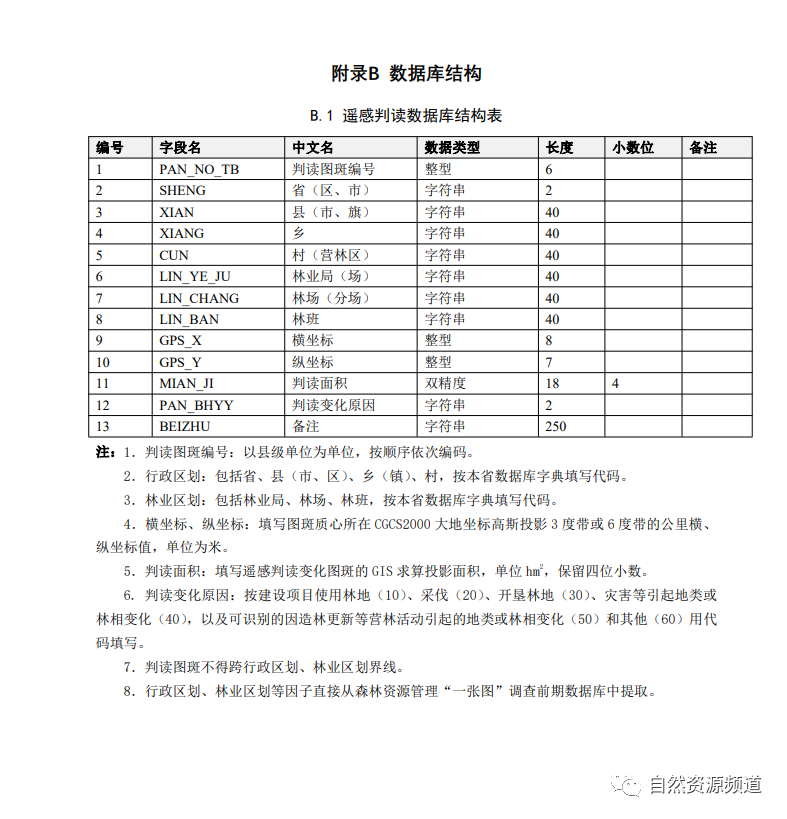

变化图斑要填写“判读变化原因”,分为建设项目使用林地(代码10)、采伐(代码20)、开垦林地(代码30)、灾害等引起的林地地类或林相变化(代码40),以及可识别的因造林更新等营林活动引起的林地地类或林相变化(50)和其他变化(代码60),用代码填写。

以县为单位对判读勾绘的变化图斑,按顺序依次编码,并按县(林业局)、乡(场)、村(林班)

记录图斑所处的位置等属性因子,形成遥感判读结果,建立森林资源遥感判读数据库,详见附录B.1。

(1)新增林地,包括因营造林等林业工程建设,通道绿化、农田林网建设等各类植树造林,封山育林、滩涂围垦造林等增加的林地,及经县级以上人民政府批准的规划调整实施后变为林地的。

新增林地的地类,按现状进行调查确认,调查记载相关因子。由于种植结构调整农民在耕地上种植林木、建设用地绿化等使土地用途发生改变的情况,按现状调查确认地类,“土地管理类型”属性为“按非林地管理”。

(2)减少林地,主要指经批准建设项目使用林地、经批准土地整理使用宜林地以及县级以上人民政府批准调减林地等。

(3)经批准实施的县级林地保护利用规划和森林资源管理“一张图”中落实的林地边界和范围是林地管理的法定界线,未经批准不得变动。确属原林地保护利用规划林地落界错误需要调整林地界线的须按林地保护利用规划审批程序批准后,再进行调整修改。

变为有林地、灌木林地、未成林造林地等新增的林地,实施退耕还林等林业工程新增的林地,及林地保护利用规划或空间规划等已规划为林地的,且“土地管理类型”属性为“按林地管理”,未经批准,不得擅自变更为建设用地等非林地。

(4)未经审核审批的建设项目使用林地、开垦林地的,仍然保留在林地范围内。

(1)新增森林地块。由非森林的地类转为有林地或国家特别规定灌木林地的地块。

(2)减少森林地块。由有林地或国家特别规定灌木林地转为非森林的地块。

(3)其他林地地类变化的地块。包括疏林地、其他灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林地、林业辅助生产用地等地类之间变化的林地地块。

(4)其他应记载为无立木林地的地块。建设项目临时使用林地的地块,毁林开垦种植农作物的地块,仍属于林地范围。地震、塌方、泥石流等自然灾害,导致林业生产条件完全丧失的林地地块,在规划调整前也属林地范围。

(5)违法违规采伐、不改变林地性质的,如实记载地类变化。

(1)林地权属。包括国有和集体所有权之间的变更,以及国有、集体、个人和其他等林地使用权之间的变更,依据有关权属证明核实确认。

(2)森林类别。国家级公益林地、地方公益林地和商品林地之间的变更,依据经批准的森林分类区划界定成果或调整批准文件。

(3)林种。按防护林、特种用途林、用材林、经济林和能源林进行变更调查,核实确认记载到亚林种。

4)事权等级、林地保护等级。对事权等级、林地保护等级等变化情况进行变更调查。不得随意改变国家公园、自然保护区、森林公园等自然保护地,重点国有林区、国有林场,以及重点生态工程、公益林、林地保护等级等的范围和界线。上述范围和界线变化,应依据经批准的林地保护利用规划调整或修编,公益林区划界定调整、自然保护地等范围调整的批文和批准结果进行更新。

对于龄组、郁闭度、优势树种、平均胸径、每公顷蓄积等林分自然属性,根据实际情况进行更新。林木起源不得随意变更。确有必要时对林木起源进行变更的,须核实确认并提供充足依据,方可进行变更。对于地类没有发生变化的,原则上不得改变林木起源。

1)遥感判读变化图斑与森林资源档案记录变化图斑的位置、范围、信息对应的,确认为变化图斑,根据档案信息、资源数据库、基础地理数据等资料转录记载相关因子。

(2)遥感判读变化图斑与森林资源档案记录变化图斑不对应的,应进行现地核实调查,现地调查

是否发生变化及变化情况,并根据现地调查记录有关因子,转录相关数据库未发生变化的属性因子。

3)建设项目使用林地、采伐、开垦林地,需要相关审批材料进行内业核实和外业核实。

(4)补充图斑核实调查。在遥感判读变化图斑外发现的地类和林相发生变化的地块,应根据实际情况补充勾绘图斑,纳入森林资源管理“一张图”年度更新范围,属于破坏森林资源问题的,纳入森林督查数据库。

(5)判读变化原因为灾害等引起的林地地类或林相变化、可识别的因造林更新等营林活动引起的林地地类或林相变化、其他变化的图斑,经核实属于破坏森林资源问题的,同时纳入森林督查数据库

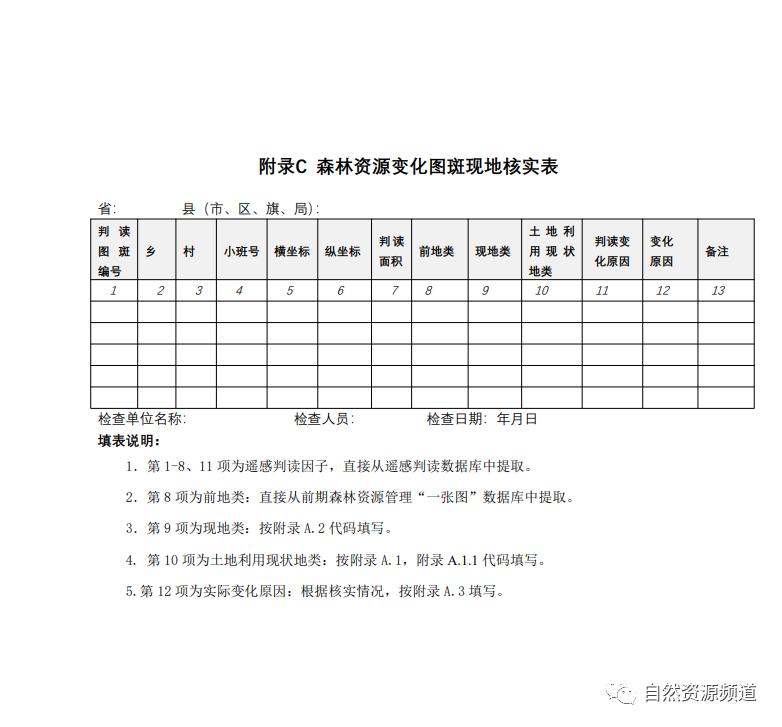

(6)变化图斑只是督查线索,建设项目使用林地、土地整理、毁林开垦、采伐林木、毁林造林情况以督查时止实际发生的范围为准,应向前追溯和向后延伸,根据现地情况修订完善原变化图斑和补充图斑,纳入督查范围。其中向前追溯和向后延伸的部分在森林督查中单独增加区划图斑。填写森林资源变化图斑现地核实表。详见附录C。

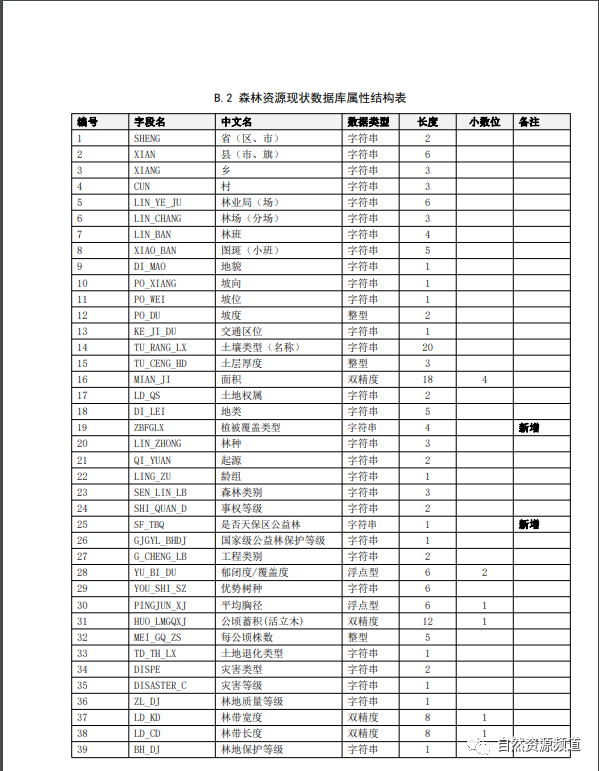

以前期森林资源管理“一张图”数据库为基础,按调查基本单位,采用人机交互的方式,对前期空间图斑和属性数据进行更新,生成本年度县级森林资源现状数据库;再逐级汇总形成省级、国家级森林资源现状数据库。数据库属性结构详见附录B.2。

有最新“二类”调查成果的省,可以最新“二类”调查成果为基础,融合森林资源管理“一张图”中的规划、管理等信息,整合国家级公益林区划落界等成果,再进行森林资源年度更新。已完成森林资源更新的省,以本省上一期森林资源更新成果为本底,按照森林资源管理“一张图”年度更新要求进行更新。对地类无变化的图斑,且无最新二类调查资料的,采用林分生长模型,结合森林经营措施,更新图斑林分定量因子。

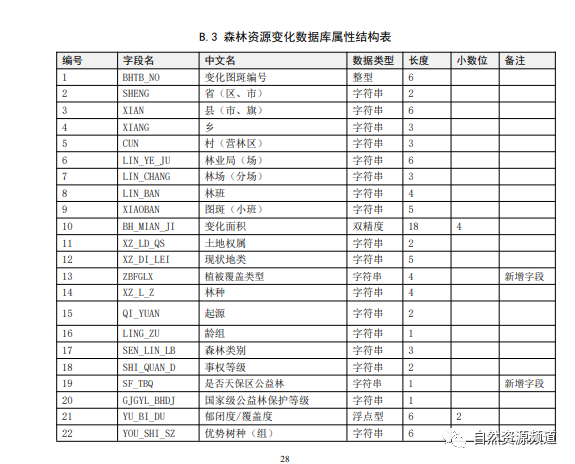

根据森林资源更新调查,建立调查年度森林资源变化数据库。详见附录B.3

根据遥感判读图斑与相关审核审批材料核实、现地核实情况,形成森林督查数据库。详见附录B.4。